矯 正 歯 科

Orthodontics

*1:マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン・クリアライナー)

*2:セルフライゲーションブラケット装置(デーモンシステム)

矯正歯科とは

歯並びが悪く、上下の歯列がきちんと噛み合わない状態を『不正咬合』といいます。

矯正歯科とは、出っ歯、八重歯、すきっ歯などの不正咬合を、美しく整った歯並びへと変える治療です。

症状に合う矯正装置を取りつけ、数ヵ月~数年かけて少しずつ歯を動かすことで、美しい歯並びへと改善することができます。

不正咬合の種類

不正咬合は、以下のように数種類に分類できます。

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

いわゆる『出っ歯』といわれるもので、上の前歯が大きく前に傾斜していたり、歯全体が前に出ている状態です。

下顎前突(かがくぜんとつ)

いわゆる『受け口』といわれるもので、下の歯が上の歯より前に出ている状態です。

叢生(そうせい)

いわゆる『八重歯』『乱杭歯』といわれるもので、歯がデコボコと重なり合っている状態です。

開咬(かいこう)

奥歯が噛み合っていても、前歯が空いていて噛み合わない状態です。

過蓋咬合(かがいこうごう)

上下の歯の重なりが深く、下の前歯が隠れるほど深く噛み込んでいる状態です。

空隙歯列(くうげきしれつ)

いわゆる『すきっ歯』といわれるもので、顎の大きさに比べて歯が小さい、数が少ないなどの原因により、隙間の多くなった状態です。

正中離開(せいちゅうりかい)

いわゆる『すきっ歯』といわれるもので、空隙歯列のなかでもとくに前歯の間に隙間がある状態のことです。

不正咬合の治療方はさまざまで、種類や症状、生活習慣、患者さまのご要望、担当医の診断などによって異なります。

不正咬合が及ぼす影響

歯並びの悪い方は、見た目の改善を目的に矯正歯科治療を希望されます。

たしかにそれは大切なことで、「コンプレックスだった歯並びがきれいになって、自信が持てるようになった」と、内面までポジティブな変化を遂げられる方も多くいらっしゃいます。

しかし、改善されるのは見た目だけではありません。

矯正歯科治療を受けることで、全身の健康も手に入れることができるのです。

逆に言えば、悪い歯並びを放置しておくと、全身の健康に悪影響を及ぼすということになります。

では一体、どのような悪影響があるのでしょうか。

虫歯や歯周病になりやすい

歯が不揃いのため、歯肉との境目などに歯ブラシをきちんと当てることが難しくなります。

その結果磨き残しができてしまい、虫歯や歯周病を引き起こします。

咀しゃく力が低下する

正しい咀しゃく運動ができないため、食べ物をしっかりと噛むことができません。

よく噛まずに飲み込むことになるので、消化器官に負担をかけてしまいます。

うまく発音できない

歯が不揃いのため舌の動きが制限され、上手に発音できなくなります。

歯と歯に隙間がある場合は、空気が抜けて話しづらくなることもあります。

顎の関節に負担がかかる

咀しゃくするとき顎にかかる力が均等に分散されず、顎の関節に負担がかかります。

口を動かすと耳の辺りがカクカク鳴ったり、顎の関節が痛むなど、『顎関節症』の症状が現れることがあります。

『顎関節症』の詳細は『顎関節治療』ページでも述べているので、そちらをご覧ください。

顔が歪む

上下の顎にずれが生じ、顔のバランスが崩れて歪んでしまうことがあります。

全身の不調を引き起こす

頭痛、肩こり、腰痛など全身の不調を引き起こします。

コンプレックスになる

口元がコンプレックスとなり、コミュニケーションを取りづらくなってしまうことがあります。

矯正治療の流れ

矯正歯科治療の流れは、患者さまの歯並びの状態や使用する装置、年齢(小児矯正、成人矯正)によって変わってきますが、基本的な流れは「カウンセリング・相談」→「契約」→「矯正治療」→「保定・経過観察」となっています。 ここでは、一般的な矯正歯科治療の流れをご紹介します。

| STEP 1 | カウンセリング・相談 |

初診時のカウンセリングでは、治療の必要性、予想される治療法、使用が予想される装置、治療の適切な開始時期、治療期間や治療費の概要などをご説明します。

治療をご検討の方がお子さまや学生さんの場合は、ご一緒に保護者の方もご来院ください。

▼

| STEP 2 | 精密検査 |

歯型採取、顔・口内の写真撮影、パノラマレントゲン写真撮影、X線写真撮影など、診断や治療計画立案のために必要な精密検査を行ないます。

▼

| STEP 3 | 治療計画の説明 |

歯型の模型や検査結果から歯科医師が診断し、患者さまに合った治療計画を詳細に説明します。 治療法や装置を選択できる場合は、それぞれのメリットやデメリット、治療期間や治療費の違いなどについてよく確認し、納得できるものを選ぶことが大切です。

▼

| STEP 4 | 治療開始─歯磨き指導・口腔清掃 |

治療内容に合意し、契約すれば治療が開始されます。症状や歯科医院によって、装置をつけるタイミングや治療の進め方は異なります。

装置をつけた後は、虫歯や歯周病を予防するための歯磨き指導や口腔清掃を行ないます。とくに矯正治療中は、口腔衛生の維持が重要なので、口腔衛生について丁寧にご説明します。

▼

| STEP 5 | 動的治療開始 |

治療の段階によって通院頻度は異なりますが、通常は3~6週間に1回通院していただきます。

予約日にご来院いただけないと、治療が予定通りに進行できなくなる場合があるので、予約日を確認して忘れずに通院しましょう。

治療期間は一般的には2~3年 マルチブラケット治療では24~36回の通院回数です。

▼

| STEP 6 | 保定 |

装置を外したら治療が完了というわけではありません。そのままにしておくと『後戻り』(きれいになった歯並びが、少しずつ元に戻ってしまうこと)が起こり、せっかくの治療が台無しになってしまいます。動かした歯を支える骨や歯周組織が安定するまでは、『リテーナー』(保定装置)を装着し、後戻りが起こらないようにします。

通院は2~6ヵ月に1回程度で、少しずつ間隔を開けていきます。

小児矯正

小児矯正とは

お子さまは6ヵ月ごろから乳歯が、6歳ごろから永久歯が生えはじめます。成長の過程できれいに生え揃い、整った歯並びになればいいのですが、残念ながら不正咬合になってしまうこともあります。

不正咬合は見た目だけでなく健康面にも悪影響を及ぼします。

それを防ぐために行なわれるのが小児矯正(子どもの時期に行なう矯正歯科治療)です。これは、歯が生えるとともに顎の骨も成長するという現象を有効活用し、歯だけではなく顎の骨から動かす治療法です。

成長に合わせて行なうので無理なく歯並びを整えることができ、将来的にもきれいな状態を維持できます。

歯並びが悪くなる原因は、以下のように遺伝的なものから環境的なものまでさまざまです。

遺伝

歯の大きさや本数は遺伝によってあらかじめ決まっています。

永久歯の過不足がある場合は、早期治療が必要です。

食習慣

柔らかいものばかり食べていると顎の発達が妨げられ、

歯の大きさとのバランスが悪くなり、デコボコができやすくなります。

クセ

唾を飲み込むときに舌を突き出したり、指や爪を噛むクセを続けていると、前歯が噛み合わなくなることがあります。

呼吸

鼻呼吸を行なわず口呼吸を続けていると、口の中が乾燥して病原菌に対する抵抗力が弱まります。

食習慣やクセなどはご両親が見直すことで改善できるものです。食事の内容やお子さまの行動に気を配り、できるものから改善しましょう。

小児矯正の開始適齢期

小児矯正治療は、お子さまが矯正装置を扱えるのであれば、混合歯列期(歯と永久歯が混在している時期)から始めることが望ましいとされています。その理由として、顎の成長を治療に利用できる時期を利用することで、より整った歯列に仕上がることや、永久歯を抜歯せずに済む確率が高くなることなどがあげられます。

噛み合わせに異常がある場合にも治療が必要です。噛み合わせが悪いと十分に噛めないだけではなく、体や顔の歪みの原因になるほか、それがコンプレックスとなって精神的な悪影響を受けてしまうこともあります。

当院では5歳からの矯正治療を奨励しています。お子さまの歯並びや噛み合わせについて気になる場合は、5歳になる前に検診を受けていただくことをおすすめします。遅くても前歯の永久歯が生えそろう7歳ぐらいまでにはお越しください。

また、すぐに治療を始める必要がなくても、歯の生え変わりや顎の成長を観察することは重要なので、半年に1回は定期検診を受けていただくことをおすすめします。それにより、最も適した時期に治療を開始することができます。

小児矯正のメリット・デメリット

さまざまなメリットがある小児矯正ですが、やはりデメリットもあります。

メリットとあわせてきちんと理解し、お子さまと相談したうえで治療を受けるか否か決めましょう。

| メリット |

|

| デメリット |

|

成人矯正

成人矯正とは

成人矯正とは、大人になってから矯正歯科治療を始めることです。

矯正歯科治療は、子どもが受けるものというイメージをお持ちの方が多いかと思われますが、そのようなことはありません。

たしかに、乳歯から永久歯に生え替わる時期に治療を行なえば、顎の成長をコントロールして正しい位置へと導けるので、治療を始めるのに最適な時期といえます。

しかし、大人になってからの治療は決して無駄ではなく、何歳でも問題なく治療を受けていただくことが可能です。

最近、ハタチ以上の患者さまが増えています。

成人矯正とは

審美面の改善

成人矯正の大きな目的の1つに、審美面の改善があげられます。歯並びが悪く、口元を気にして常にコンプレックスを抱えてこられた方にとっては、これはとても魅力的なことです。口元を気にすることなく会話ができ、笑顔になれるため、前向きになれるというポジティブな変化を遂げることができます。

子どもの時期には、自分の希望で治療を受けるというよりも、周囲の希望で治療を受けさせられることが多いため、治療に最適な成長期に治療を始めたとしても、本人が乗り気になれず治療が効率的に進まない場合があります。

しかし審美面での改善という大きな目的を持ち、自分の意志で治療を受ける場合、装置の手入れや歯磨きなどにも気を配ることができ、口腔衛生を維持した状態で効率的に治療を進められます。

噛み合わせの改善

不正咬合の改善は、審美面だけではなく噛み合わせを改善することもできます。不正咬合が全身の健康に及ぼす悪影響は現ページ>『矯正歯科とは』>『不正咬合が及ぼす影響』でも述べている通りですが、これらの症状が改善され、全身の健康へとつながります。

成人矯正のメリット・デメリット

さまざまなメリットがある成人矯正ですが、やはりデメリットもあります。メリットとあわせてきちんと理解し、納得したうえで治療を受けましょう。

| メリット |

|

| デメリット |

|

スプリント療法

顎関節の安定化

矯正治療を行なう際、実際に装置をつける前に、歯並び、噛み合わせ、下顎の位置、顎関節などの状態を必ず確認します。 食べる、話す、などの口腔機能は下顎の働きで成り立っており、下顎が動くときに使われるのが顎関節です。

下顎の位置や顎関節に異常が見られた場合、矯正治療を行なう前にそれらの状態を正常な状態で安定させる必要があります。なぜなら、この部分が安定していないと、矯正治療前であれば、本来の噛み合わせの位置をきちんと把握できず、正確な治療計画を立案できないからです。

また、矯正治療後であれば、せっかく整った歯並びが不安定になってしまい、後戻りしやすくなるなどの問題が発生するからです。これらを防ぐためにも、顎関節の安定化はとても重要です。

顎関節症についての詳細は、『顎関節治療』で述べているので、そちらをご覧ください。

スプリント療法とは顎関節治療

顎関節を安定化させるための治療法が『スプリント療法』です。

スプリント療法は、顎関節症の治療法のなかで最も一般的な方法で、『スプリント』というマウスピース状の装置を使用することによって、顎関節症のさまざまな症状に効果を発揮するといわれています。

スプリントにはさまざまな種類があり、症状によって使い分けられますが、主に就寝時に上下顎のどちらかに装着します。 スプリントを装着することにより、深く噛んだときに関節に伝わる力が弱くなり、関節や周りの筋肉への負担を軽減します。

また、就寝時の歯ぎしりや食いしばりなども軽減することができます。 とくに顎関節症の治療には、スプリント療法はとても効果的です。

スプリントを使用するときのポイント

就寝時のみ装着する

スプリントは、筋の緊張を減らし、睡眠時の歯ぎしりや食いしばりを軽減するために装着するので、基本的に装着するのは就寝時のみとなります。

衛生的に保管する

スプリントは、使用後に必ず水洗いし、常に衛生的に保ってください。熱湯で洗うと変形してしまうので注意が必要です。使用しないときは、水につけて保管しましょう。

食事中は外す

スプリントを装着したままで飲食できないので、食事中は必ず外してください。

マウスピース型カスタムメイド矯正装置

(インビザライン・クリアライナー)

『矯正治療』というと、歯の表面に金属製の装置をつける方法を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。これは『メタルブラケット』と『ワイヤー』という装置を使用して歯を動かす最も一般的な方法ですが、「装置が目立つのが嫌だ」と治療をためらわれる患者さまもいらっしゃいます。

そのような方におすすめなのが、ブラケットやワイヤーを使用せず、取り外し式の透明なマウスピースを装着して歯を動かす『マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン・クリアライナー)』です。

マウスピースは薄く透明なプラスチックでできているので、ほとんど目立たず、審美性にとても優れています。デコボコした装置をつけるわけではないので、お口の中の違和感や痛みもほとんどありません。

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン・クリアライナー)には、『インビザライン』と『クリアアライナー』という装置があります。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、

医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)は、コンピューターで治療前から治療後までの歯の移動を立体的にシミュレーションして、各段階に対応した透明で目立たないマウスピースをあらかじめ複数作製し、そのマウスピースを治療完了まで順次取り替えて治療をする装置です。

最初に治療前から治療後までに必要なマウスピースを製作するため、歯の型どりが原則的に1回で済むという特徴があります。約2週間ごとに次の段階のマウスピースと交換し、1つのマウスピースにつき約0.3mmずつ歯を動かします。使用するマウスピースの数は症状よって異なりますが、約20~60個となります。

取り外し式なので、食事や歯磨きのときには外しておけますが、1日20時間以上装着することで効果が得られるようになっているので、装着時間がそれ以下にならないようにしてください。 透明で目立たないマウスピースなので、周囲の人から気づかれないので安心です。

当院が使用するマウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名:インビザライン 完成物薬機法対象外)は、日本国内の医薬品医療機器等法(薬機法)における医療機器および歯科技工士法上の矯正装置に該当しません。よって、薬機法未承認の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。インビザライン以外に、日本国内で「医療機器としての矯正装置」として認められている矯正装置は多数あります。

当院が使用するマウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名:インビザライン 完成物薬機法対象外)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。インビザラインは、1998年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器(承認番号 No.21 CFR872.5470)として承認を受けています。

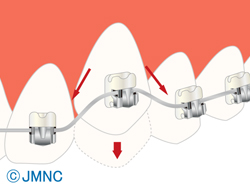

セルフライゲーションブラケット装置(デーモンシステム)

矯正治療の一般的な方法は、金属製のメタルブラケットとワイヤーを装着する方法です。

この方法はほとんどの症例に対応できますが、歯に固定したブラケットを強く引っ張ることで歯を動かすため、ブラケットとワイヤーの間で摩擦が起きて、それが歯のスムーズな移動の妨げになってしまいます。また、その摩擦に抵抗するため歯に強い力を加えるので、痛みが出てしまいます。

『セルフライゲーションブラケット装置(デーモンシステム)』は、このような従来の装置のデメリットを払拭し、摩擦抵抗を少なくして早く動かせるようにした装置です。

セルフライゲーションブラケット装置(デーモンシステム)の特徴

『ローフォース・ローフリクション』=『少ない力・少ない摩擦』

従来の矯正装置とは異なりブラケットとワイヤーの間の摩擦が少ないので、必要最低限の力で歯を動かすことができます。

その方が、歯を移動させるために必要な歯槽骨の吸収と再生が理想的な速さで行なわれ、速く歯を動かせるということがわかっています。

無駄な力がかからないので歯にも優しく、従来の装置より約25%治療期間を短縮できます。

審美ブラケット

審美ブラケットとは

矯正治療の一般的な方法は、メタルブラケットとワイヤーを装着する方法ですが、歯の表面に装着する銀色の装置が目立つため、審美面で敬遠されがちです。

しかし最近では審美面が改良され、白や透明の目立ちにくい色の『審美ブラケット』が使用されています。製品によってブラケットの素材は異なりますが、主にプラスチック製やセラミック製となっています。

審美ブラケットのメリット・デメリット

| メリット |

|

| デメリット |

|

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクと副作用について

1. 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間〜1,2週間で慣れることが多いです。

2. 歯の動きには個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

3. 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、

それが治療結果や治療期間に影響します。

4. 歯磨きがきちんとできないと新たなむし歯や歯肉炎の発生リスクが高まります。

5. 歯を動かすことにより歯肉がやせて下がったり、歯根が短くなったりする可能性があります。

6. 矯正治療中の咬み合わせの変化により、歯が欠けることがあります。

7. ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことや歯の神経が障害を受けて壊死することがあります。

8. 歯科矯正装置により金属アレルギー症状が現れることがあります。

9. 矯正治療中に「顎が痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出てくることがあります。

10. 様々な問題より、当初予定していた治療計画を変更せざる場合があります。

11. 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。

12. 矯正装置を誤飲する可能性があります。

13. 装置を外す時にエナメル質に微少な亀裂が入る可能性やかぶせ物の一部が破損する可能性があります。

14. 矯正装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性があります。

15. 矯正装置が外れた後、現在の咬み合わせにあった状態のかぶせ物やむし歯治療をやり直す可能性があります。

16. 顎の成長発育により咬み合わせや歯並びは変化する可能性があります。

17. 矯正治療後に親知らずが生えて凸凹が生じる可能性があります。

加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせると咬み合わせや歯並びが変化する可能性があります。

18. 矯正治療は一度始めると元の状態に戻らないことをご理解いただく必要があります。

19. アンカースクリュー植立時に破折、感染、炎症、脱落のリスクがあります。

20. 歯肉や歯間乳頭部が退縮する可能性があります。